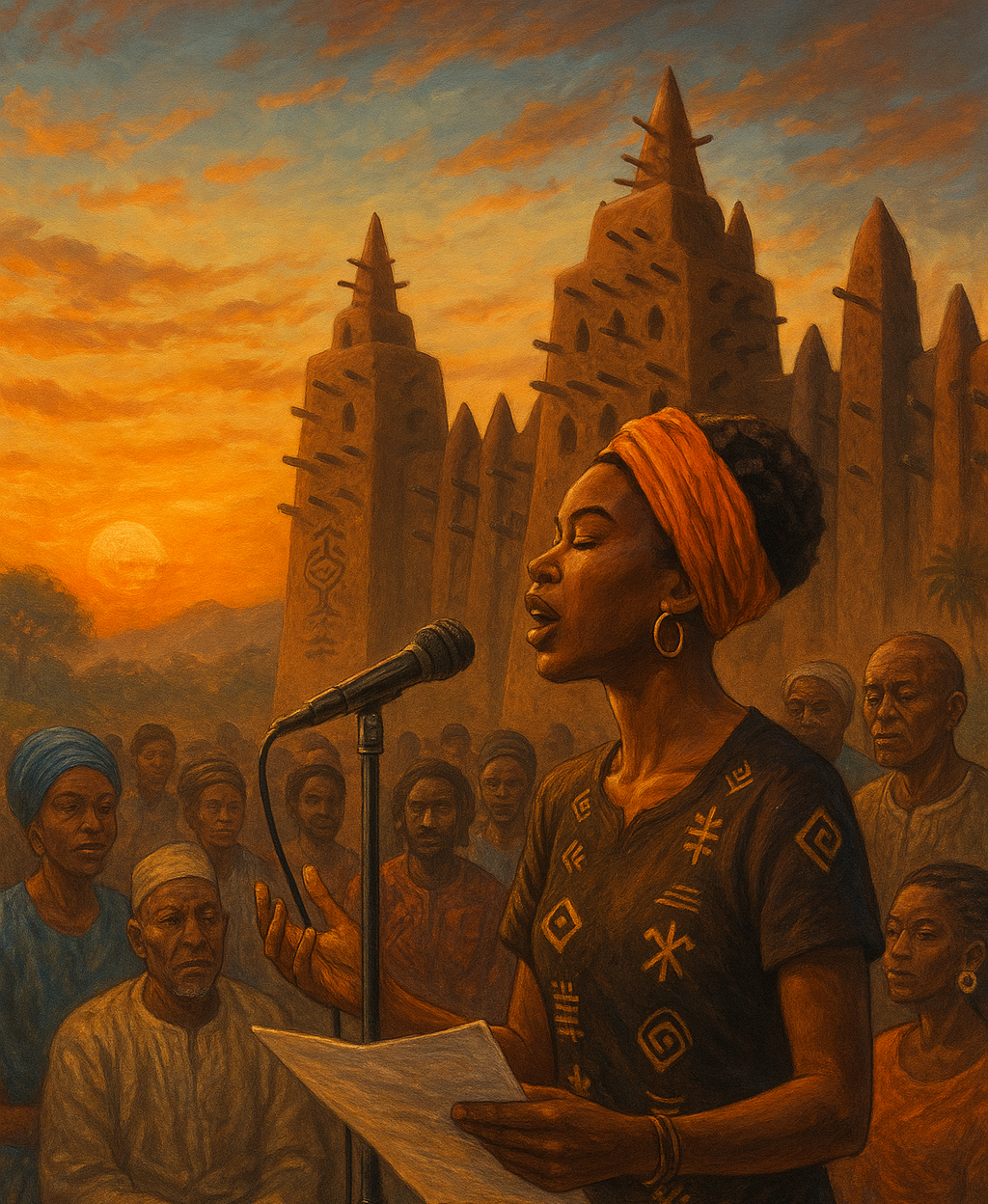

Dans les rues de Dakar, d’Alger ou de Kinshasa, des voix s’entendent, scandées et conquérantes. Ce sont celles des slameurs, poètes contemporains qui, sans accompagnement musical, font chanceler les mots. Le slam, longtemps marginalisé, devient aujourd’hui un puissant moyen de transmettre, mettre en valeur et sauvegarder le patrimoine culturel africain. À travers des performances dans des endroits chargés d’histoire ou des textes portant sur des traditions oubliées, cette forme d’expression orale établit un lien entre passé et présent. Elle suscite l’intérêt, informe et éveille les consciences. Elle redonne vie à des récits souvent menacés d’oubli.

A lire : Le slam africain sur la scène internationale : une voix universelle

Le slam, héritier d’une tradition orale ancienne

Le slam est souvent perçu comme un art urbain, né dans les années 1980 aux États-Unis. Cependant, ce phénomène a des racines ancrées dans une tradition beaucoup plus ancienne. Sur le sol africain, la parole rythmée, publique et mémorielle occupe une place centrale dans de nombreuses cultures. Par exemple, les griots d’Afrique de l’Ouest ont, depuis des siècles, récité les épopées, les généalogies et les événements significatifs de leurs communautés. Le slam reprend cette fonction de mémoire vivante.

Dans plusieurs pays, des artistes modernes se réapproprient cette tradition. Au Mali, le slameur Dieng One utilise le bambara et le français pour narrer l’histoire de ses ancêtres. De nombreux slameurs et collectifs présentent ou enregistrent leurs performances dans des lieux authentiques tels que les palais royaux pour évoquer les royaumes précoloniaux. Ces spectacles ne sont pas uniquement artistiques : ils constituent des actes de transmission du patrimoine immatériel.

Des scènes historiques transformées en lieux de mémoire vivante

De plus en plus, les slameurs investissent des lieux patrimoniaux pour y faire entendre leurs textes. Ces performances créent un dialogue fort entre le lieu et la parole. À Gorée, au Sénégal, des artistes slament devant la Maison des Esclaves. Leurs mots résonnent dans les murs chargés de douleur, rappelant les vies brisées par la traite transatlantique. À Alger, le festival Slam El Kheima propose des scènes dans des kasbahs et des sites historiques, mêlant poésie et mémoire collective.

Ces initiatives ont une portée symbolique importante. Elles permettent de redonner une fonction sociale à des sites parfois délaissés. Elles attirent un public jeune, souvent éloigné des démarches patrimoniales classiques. En liant émotion, histoire et art, le slam devient un outil d’éducation patrimoniale efficace.

Le slam comme outil de sauvegarde des langues et traditions

Le patrimoine culturel ne se réduit pas aux artefacts ou aux structures. Cela inclut également les langues, les compétences, les rituels et la musique. Toutefois, une multitude de ces éléments sont menacés. Le slam, en tant que forme d’expression orale, est essentiel pour leur conservation. Beaucoup de slameurs optent pour l’utilisation de langues locales pour s’exprimer : le wolof, le lingala, le kabyle, le bamanankan, etc.

Cette approche n’est pas insignifiante. Elle contribue à la revitalisation de langues parfois mises à l’écart. Elle offre également la possibilité de partager des valeurs, des dictons et des perspectives uniques à chaque culture. Des événements tels qu’Africa Speaks ou Festi Slam mettent en avant ces démarches, en sollicitant des artistes pour créer des textes abordant des sujets relatifs au patrimoine immatériel.

A lire aussi : Slam et migrations en Afrique : récits d’exil et d’espoir

Une reconnaissance croissante, mais encore fragile

En dépit de sa vitalité, le slam patrimonial est fréquemment négligé par les politiques culturelles. Ces projets bénéficient de peu de fonds. Il arrive fréquemment que les artistes soient contraints de financer eux-mêmes leurs projets ou qu’ils dépendent de financements extérieurs. Néanmoins, il existe bel et bien des conséquences sociales et éducatives. Le slam attire un large auditoire, engage les jeunes et favorise la cohésion sociale.

Quelques institutions commencent à admettre cette valeur. Plusieurs types de poésie orale ont été classés par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Des initiatives de formation émergent, incorporant le slam dans les processus de conscientisation au patrimoine. Cependant, pour que cet élan se renforce, un appui plus organisé est indispensable. Il est nécessaire de former, soutenir financièrement, documenter et intégrer ces initiatives au sein des politiques culturelles du pays.

Une poésie pour ne pas oublier

Le slam, par sa force d’évocation et sa dimension collective, est devenu un acteur majeur de la préservation du patrimoine culturel en Afrique. Il permet de raconter l’histoire autrement, avec les mots d’aujourd’hui. Il fait revivre les lieux, les langues, les traditions. À une époque où la mondialisation menace l’uniformisation des cultures, cette poésie engagée rappelle que la mémoire est aussi une affaire de création. Et que pour mieux construire l’avenir, il faut savoir écouter les voix du passé.