Dans les corridors bondés des prisons africaines, marqués par l’ennui, la brutalité et l’indifférence, une voix se fait entendre. Il s’agit du slam. Cette forme d’expression artistique, qui a émergé dans les bars de Chicago, s’installe progressivement entre les murs des institutions pénitentiaires. Et si le slam était utilisé comme un moyen de réhabilitation, offrant une voie vers une nouvelle opportunité ? Plusieurs pays voient naître cette idée, soutenue par des artistes, des éducateurs et des associations qui croient fermement en la force des mots. Cependant, cette aspiration est confrontée à des enjeux complexes : insuffisance des infrastructures, ressources limitées, absence de stratégies culturelles dans les prisons. Néanmoins, les premiers chiffres sont encourageants.

A lire : Slam et afro-futurisme : Imaginer l’Afrique de demain

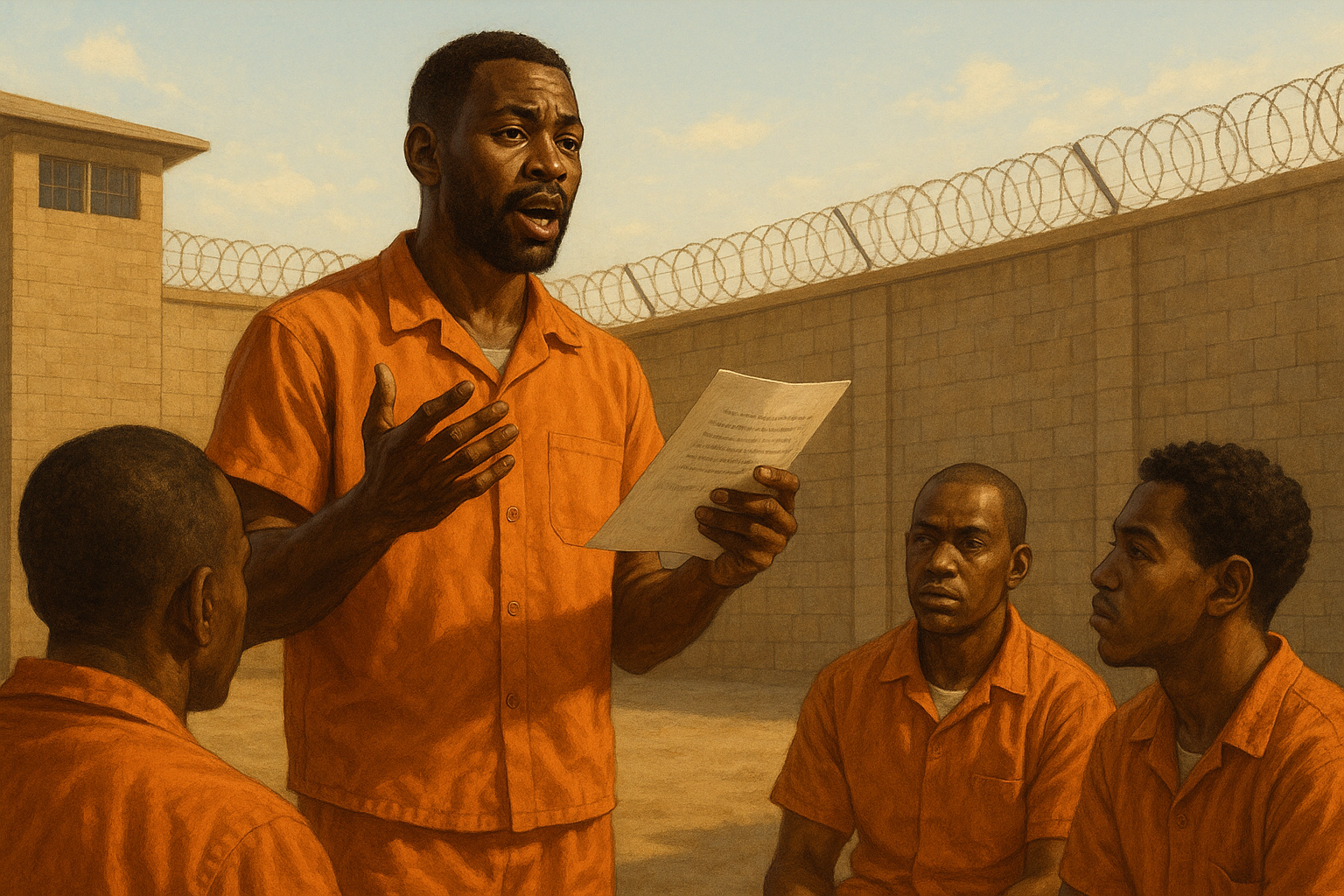

Une expression libre dans un monde clos

Le slam ne se limite pas à être un art urbain. C’est une expression directe, souvent brutale, toujours authentique. Il offre à chacun l’opportunité de s’exprimer, de hurler, de témoigner. Dans un contexte carcéral, cette parole se transforme en soupape de décompression. Elle offre aux prisonniers la possibilité de partager leurs expériences, leurs remords, leurs aspirations. Pour beaucoup, c’est la première fois qu’on leur offre un micro, qu’on les entend sans porter de jugement.

Des projets ont émergé dans divers pays africains. L’Africulturban, une organisation basée à Dakar, Sénégal, se consacre à la promotion des cultures urbaines et met en place des ateliers de slam au sein des prisons. Zeinixx, première graffeuse du Sénégal, y joue un rôle actif en tant que slameuse et responsable de la communication. Dans d’autres pays africains, des slameurs se rendent de façon ponctuelle dans les établissements pénitentiaires pour animer des ateliers d’écriture. Ces projets, souvent modestes, rencontrent un écho fort auprès des détenus. Une façon de permettre aux détenus de se retrouver, de parler de leur passé, des personnes qui les manquent, ce que la situation de detention leur a fait perdre…

Des prisons en crise, des projets fragiles

Toutefois, ces démarches demeurent sporadiques et précaires. Les prisons en Afrique sont souvent caractérisées par des conditions de détention extrêmement précaires. Comme l’a signalé la FIACAT lors de la 77e assemblée de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, le problème de surpopulation carcérale est toujours omniprésent au sein de l’Union africaine. Certaines prisons affichent un taux d’occupation pouvant aller jusqu’à 756 %, comme c’est le cas pour celle de Muramvya au Burundi. L’accès à la santé, à l’éducation et à la culture y est très restreint.

Dans ce cadre, l’instauration d’un programme culturel tel que le slam représente un défi. Il y a un besoin urgent de financement. Les ateliers reposent fréquemment sur le soutien de bénévoles ou sur des financements occasionnels fournis par des ONG. Le personnel pénitentiaire, déjà dépassé, n’a ni le temps ni la formation pour accompagner ces projets. De plus, la méfiance institutionnelle freine parfois l’accès des artistes aux détenus. Comment justifier une activité artistique alors que les besoins de base ne sont pas couverts ?

Des bienfaits confirmés en milieu carcéral

Cependant, les avantages du slam sont documentés. Des recherches effectuées en Europe et en Amérique du Nord ont prouvé l’effet bénéfique de l’activité artistique sur les prisonniers. Le slam encourage l’estime de soi, la maîtrise des émotions et l’empathie. Il acquiert également des aptitudes linguistiques et sociales bénéfiques à la réintégration.

En Afrique, on trouve une multitude de témoignages. À Dakar, quelques ex-prisonniers prennent maintenant part à des performances de slam accessibles au public. Grâce au slam, ils ont appris à s’exprimer sans violence. Et d’autres qui renient à retourner dans la rue. Ces histoires démontrent que la poésie a le pouvoir de transformer une trajectoire de vie. Elle propose une sorte de rééducation interne, qui prépare à la réinsertion sociale.

Construire un projet durable : les clés du succès

Plusieurs conditions doivent être remplies pour que le slam fasse sa place de manière durable dans les établissements pénitentiaires. Tout d’abord, il faut une volonté politique solide. Il est essentiel que les ministères de la Justice et de la Culture prennent conscience de l’importance de l’accès à l’art en milieu carcéral. Par la suite, une collaboration étroite entre les artistes, les éducateurs spécialisés et les responsables des prisons est indispensable.

L’éducation des employés est un outil crucial. Des facilitateurs spécialisés dans l’animation culturelle peuvent faciliter la mise en place d’ateliers, instaurer un environnement de confiance et mettre en valeur les créations des détenus. Il est également essentiel d’associer les détenus directement dans l’élaboration des projets. Leur voix, leurs expériences constituent la substance essentielle du slam.

Pour finir, il ne faut pas sous-estimer l’importance du lien avec l’extérieur. La publication de textes, l’organisation de scènes ouvertes et l’établissement de liens avec la société civile : ces initiatives intensifient le sentiment de dignité parmi les participants et favorisent leur réintégration. Un prisonnier qui se transforme en poète n’est plus le même individu dans le milieu social.

Un chemin à suivre, malgré les difficultés.

Le slam ne va pas résoudre les problèmes structurels des prisons en Afrique. Cependant, il peut y apporter une touche, une expression, une humanité. Dans un monde fréquemment déshumanisé, il rétablit une voix pour ceux qui sont invisibles. Ce n’est pas une question de négliger les obstacles matériels, mais plutôt de comprendre que la réintégration ne se fait pas uniquement par le biais de l’emploi ou de la formation. Elle implique également une reconstruction personnelle.

À l’heure où les politiques carcérales africaines cherchent à évoluer, où la question des droits des détenus revient dans les débats publics, le slam mérite sa place. Il ne coûte presque rien et peut rapporter beaucoup. Il transforme le silence en parole, la colère en création, l’enfermement en réflexion. Et peut-être, un jour, en libération intérieure.